23 июля заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ М.Ю. Червяков провёл мини-экспедицию по Октябрьскому ущелью и Лысогорскому плато. Маршрут пролегал через лесные тропы и луговые склоны живописного саратовского природного парка «Кумысная поляна».

Поход начался в одном из оврагов Октябрьского ущелья, являющегося характерным элементом рельефа Лысогорского плато. Там Максим Юрьевич рассказал участникам о современных оползневых процессах, играющих важную роль в образовании крутых склонов и формировании овражно-балочной системы в пределах городской черты.

Особое внимание было уделено геологической истории данной территории. В разные геологические эпохи на месте современного Саратова существовали морские бассейны различной протяжённости и глубины. Одно из наиболее древних морей, по оценкам учёных, покрывало эту территорию сотни миллионов лет назад. Кумысная поляна и её овраги, включая Октябрьское ущелье, сформированы в толщах осадочных пород, отложившихся в условиях морского дна. Подтверждением служат многочисленные находки окаменелостей морских организмов, в том числе белемнитов, вымерших головоногих моллюсков, которых часто находили участники мини-экспедиции. Эти находки, наряду с другими палеонтологическими свидетельствами, указывают на морское происхождение геологических слоёв, обнажающихся в пределах ущелья и соседствующих участков Кумысной поляны.

Такие экспедиции важны не только с научной, но и с просветительской точки зрения. Мы выходим в поле, чтобы своими глазами увидеть, как работают природные процессы, которые в городской повседневности остаются незамеченными. Мне хотелось показать, что наука начинается с наблюдения и умения задавать вопросы. В условиях реального ландшафта можно увидеть множество интересных явлений: от оползней и грозовых облаков до процессов, происходящих в водоёмах. А если использовать настоящие метеорологические приборы, эффект только усиливается.

По словам Максима Юрьевича, особенно ценно, что в таких маршрутах участвуют школьники: они задают вопросы, интересуются атмосферными процессами и просто получают удовольствие от прогулки. Каждый выход на природу становится новым открытием для участников и организаторов.

Участники экспедиции отправились к Игумнову роднику. Иногда в разговорной речи родник называют Игуменским по старому названию Октябрьского ущелья. До революции ущелье называли Игуменским, потому что принадлежало монастырю и использовалось им для садов и кельев. Истинное происхождение названия родника до сих пор вызывает много споров среди краеведов.

Около источника Максим Юрьевич вместе с группой провёл несколько измерений гидрохимических параметров воды: температуры, кислотности и минерализации. К употреблению человеку рекомендована вода, содержащая не более 400 ppm, т.е. количество растворённых веществ на миллион. Прибор для измерения минерализации – TDS-метр – показал значение 350. В ходе эксперимента минерализация была измерена у бутилированной воды, которую принесли с собой участники. Её значение оказалось в пределах 80–120, что соответствует норме.

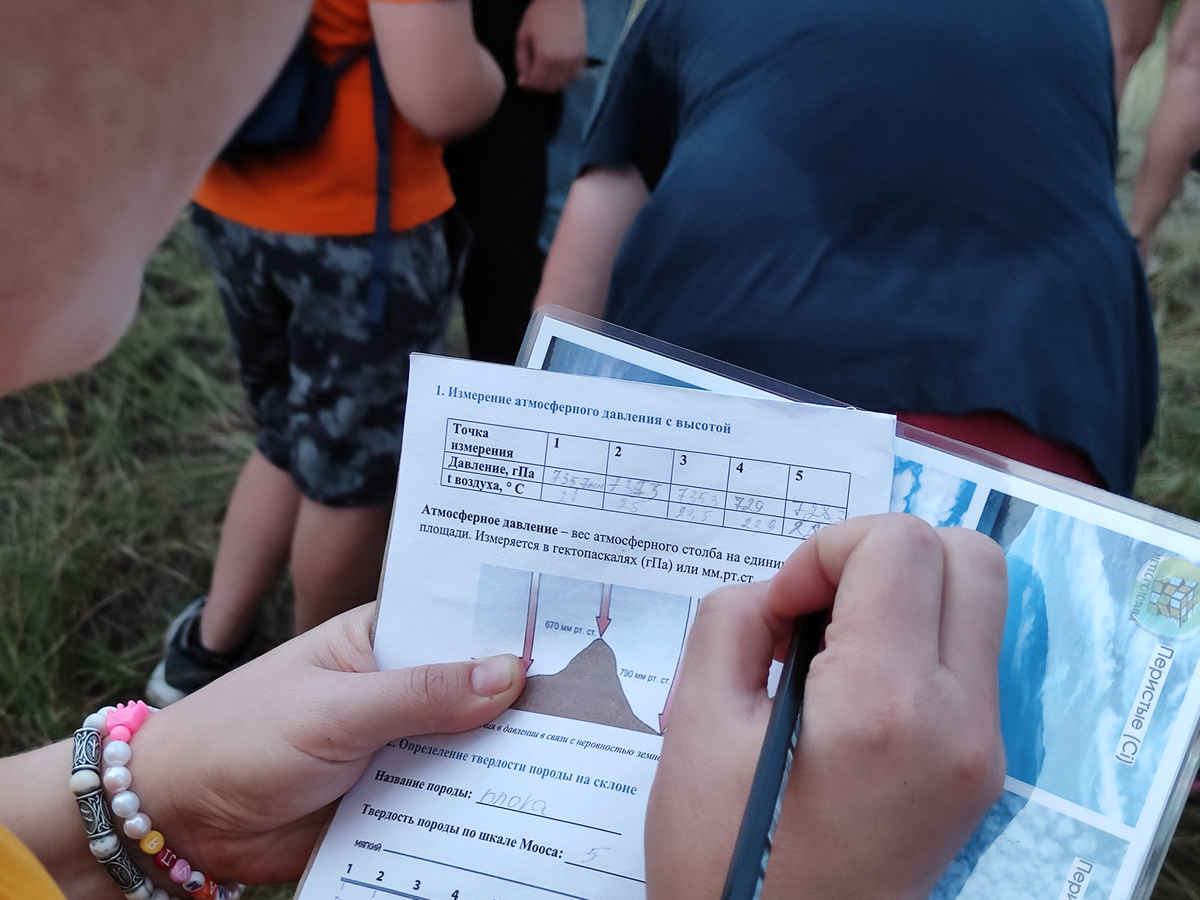

На протяжении всего пути следования участники проводили измерения температуры воздуха и атмосферного давления. Запоминающейся деталью похода стало определение радиационного фона в ущелье с помощью дозиметра. Прибор показал значение 0,07 мкЗв/ч (микрозиверт в час). Максим Юрьевич рассказал, что уровень радиации в городе составляет в среднем 0,05–0,15 мкЗв/ч, и данное значение является нормой для человека.

Для многих участников экскурсии прогулка по Октябрьскому ущелью не была новинкой. Анастасия Ролина признаётся, что гуляет здесь довольно часто, однако подобный опыт у неё случается впервые:

Сам формат прогулки предполагает глубокое вовлечение участников в процесс. Я думаю, каждый сегодня почерпнул для себя что-то новое в области географии. Я знала, что Саратов располагается на территории древнего моря, однако слушать эту же информацию из уст специалиста – всегда полезно для расширения кругозора. Обязательно пройдусь по этому маршруту снова вместе со своей семьёй.

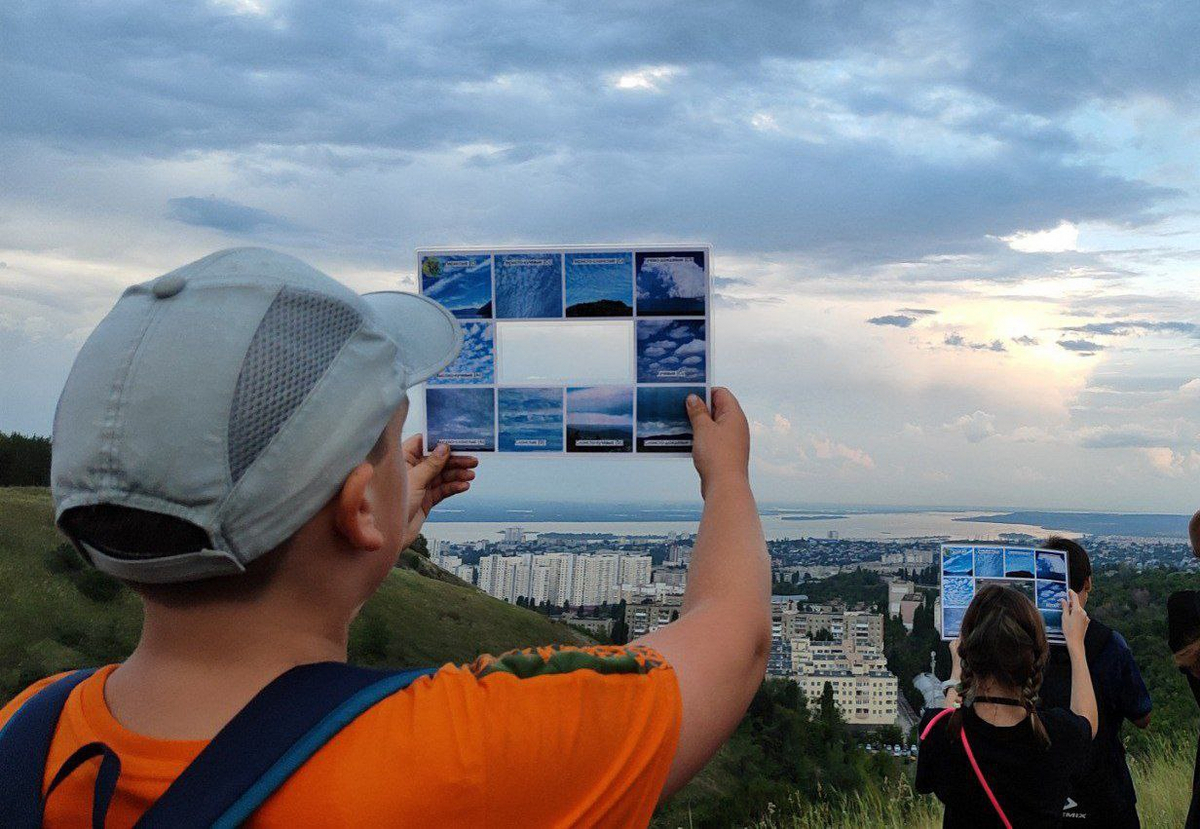

Завершилась прогулка на одной из вершин Лысогороского плато. С помощью специальных рамок участники смогли на практике определить виды и формы облаков на саратовском небе. Были выявлены высокослоистые, слоисто-кучевые и кучево-дождевые облака. Максим Юрьевич также провёл эксперимент по образованию собственных облаков на примере обыкновенной бутылки с небольшим количеством воды.

Погружение в удивительный мир географии стало возможным при поддержке Информационного центра по атомной энергии Саратова. Руководитель ИЦАЭ Саратова Мария Букина рассказала об идее создания «прогулки с учёным»:

Впервые подобный проект мы реализовывали в прошлом году с историком Владимиром Хасиным. Организовать прогулку на свежем воздухе благоволил летний сезон, в чём нас поддержал Максим Юрьевич. Все производимые и записываемые сегодня участниками в брошюры измерения это то, что делают географы по окончании первого курса в рамках полевых практик. Уникальность «прогулки с учёным» заключается в возможности взглянуть на привычные вещи и явления с точки зрения науки.

По окончании экскурсии все участники поблагодарили организаторов и выразили надежду на дальнейшее проведение подобных мероприятий.