В кратком обзоре представлены три книги Надежды Анатольевны Виноградовой (1923-2012), советского и российского искусствоведа, востоковеда-япониста, синолога, кандидата искусствоведения, научного сотрудника НИИ теории и истории изобразительных искусств.

Надежда Анатольевна Виноградова родилась в семье Анатолия Корнелиевича Виноградова, писателя и директора Румянцевского музея. Мать, Елена Всеволодовна Козлова, была переводчиком с французского языка. Дед Корнелий Никитич Виноградов, учитель, был удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР». Отец поддерживал дружеские отношения с А.И. Цветаевой, К.Д. Бальмонтом, А.Н. Толстым, К.И. Чуковским.

В 1941 г. поступила на искусствоведческое отделение Института философии, литературы и истории. В 1942 г. институт объединили с МГУ. В университете её учителями были В. Н. Лазарев, А. А. Губер, Б. Р. Виппер, М. В. Алпатов, Б. В. Вейнмар, В. В. Павлов. В 1945 г. окончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру в ГМИИ им. А. С. Пушкина (1946–1949).

В 1949-1950 гг. работала над изданием Большой советской энциклопедии. С 1950 г. была научным сотрудником НИИ теории и истории изобразительных искусств АХ СССР.

В 1962 г. защитила кандидатскую диссертацию по монографии «Искусство древнего и средневекового Китая». С 1967 – старший научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств АХ СССР.

В 1962 и 1969 гг. проходила стажировку в Японии. Неоднократно бывала в Китае. Являлась директором советских выставок в КНР в 1957 г. и в МНР в 1967 г.

Почетный профессор Шанхайского института искусства и технологии (1989). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1992). Награждена орденом Дружбы (1998). Почетный член Российской Академии Художеств (2005).

Область научных интересов – искусство Китая и Японии. В своих работах Н. А. Виноградова рассматривает различные аспекты китайской и японской культуры (по материалам https://www.koob.ru/vinogradova_n/).

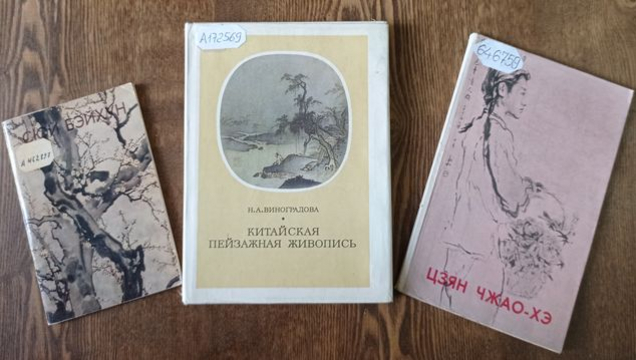

Надежда Анатольевна Виноградова – автор более 17 изданий об искусстве Китая и Японии. В 2004-2014 гг. её книги выходили в издательстве «Белый город». Ранние монографии, три из которых представлены в обзоре, уже являются библиографической редкостью.

В монографии «Китайская пейзажная живопись» (1972) автор пишет: «Созданная в отдалённые от нас эпохи пейзажная живопись Китая пронесла сквозь века сложившиеся ещё в древности приёмы и формы. Поэтому её глубина и значительность воспринимаются в наши дни далеко не сразу. Своеобразие выразительных средств, издревле выработанных в Китае, и неизменный аллегоризм искусства, составляющие особую специфику образного восприятия действительности, воздвигают известную преграду между средневековой китайской живописью и современным зрителем». Монография охватывает пейзажную живопись Китая, начиная с периода её становления с 6 по 10 век и заканчивая XIX веком. Внимательный и вдумчивый читатель сможет с помощью этой книги приблизиться к пониманию китайской пейзажной живописи, проникнуться её идеями и настроениями.

Вторая из представляемых книг – монография о выдающемся художнике Цзян Чжао-хэ (р. 1901), авторе всемирно известной монументальной картины-свитка «Беженцы», созданной художником в период японской оккупации Китая. Герои его картин – современники художника, его соотечественники, с чувствами и мыслями которых автор связывает решение больших общечеловеческих вопросов. Цзян Чжао-хэ, работая в традиционной манере гохуа, вдохнул в старинное искусство новое, современное содержание, обогатил и развил реалистическое искусство.

Третья монография посвящена художнику и искусствоведу Сюй Бэйхуну (1895-1953), одному из созидателей демократической культуры Китая первой половины XX века. «Трудно переоценить значение личности Сюй Бэйхуна в художественной жизни его страны, – пишет Н. А. Виноградова. – В отличие от многих своих предшественников и даже современников он оказал влияние уже не только на развитие какого-либо из жанров живописи, но и на судьбы китайского искусства в целом».