5 мая 70-летний юбилей отмечает заведующий кафедрой логопедии и психолингвистики СГУ, доктор филологических наук, почётный работник сферы образования Российской Федерации Владимир Петрович Крючков.

Литературоведение – педагогика – логопедия – вот три кита, на которых держится мир учёного-исследователя, яркого представителя научной литературоведческой школы Саратова. Диапазон его научных интересов очень широк: от исследования творческих судеб советских писателей до проблем в области логопедии. Он автор новых идей и технологий профессионального образования. Знает, каким должен быть специалист-логопед нового типа. Проповедует междисциплинарный подход в работе со студентами – будущими учителями-логопедами. Владимир Петрович уверен, что у филологии, логопедии и педагогики общая основа – любовь к слову, чувство слова. Но на каком материале оно воспитывается? Вопрос риторический. И всё же мы задали его во время нашей беседы накануне юбилея.

– Владимир Петрович, считается, что выбор у нас есть всегда, но…если не выбираешь сам, то выбирают за тебя. Как было в вашем случае: кто-то помог определить профессиональный путь в филологию?

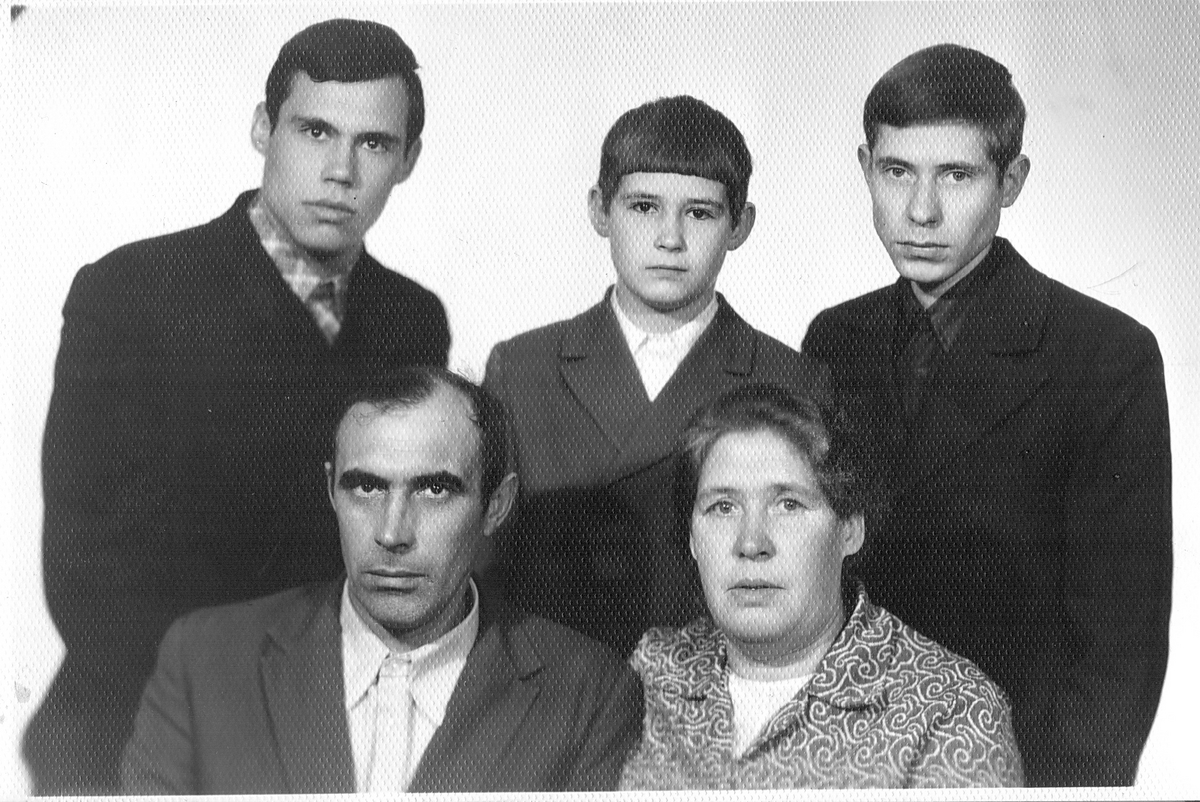

– Любовь к звучащему слову, в его песенном варианте – это от родителей. Их песенный репертуар был нехитрый: русские народные и авторская песня, ставшая народной классикой, то есть то, что пела вся Россия. Но как пела! Мужской бас отца и проникающий в душу голос матери – самый лучший для меня дуэт, который я слышал, это были первые эстетические впечатления раннего детства, что закрепились в душе и памяти прочно. И эти впечатления нашли затем выход в повышенном интересе к музыке, слову, они же стали магистральной линией моих профессиональных занятий. Вы спросите: кто были мои родители? Рабочие в совхозе, отец в 13 лет стал работать на тракторе, так как его отец, мой дед, погиб в самом начале войны, защищая Ленинград, его имя – на гранитной плите на Пискаревском кладбище.

Мне везло на учителей литературы и в средних, и в старших классах, они закрепили интерес, к слову, причём, к слову звучащему. Сколько себя помню, всегда выступал с чтением стихов на школьных, районных и областных смотрах. Даже собирался после 8 класса поступать в театральное училище при ТЮЗе и получил после прослушивания одобрение самой Натальи Ильиничны Сухостав – театральной мамы саратовских пионеров, в том числе Олега Табакова. Но в театральное поступать не стал. Однако выразительные возможности слова использую в своей педагогической практике – преподавании зарубежной и русской литературы, психолингвистики, этно-и социолингвистики, истории логопедии.

– Для меня оказалось сюрпризом, что в сельской школе посёлка Сергиевский литературу и русский язык вам преподавал Иван Шульпин. Позже он стал известным саратовским писателем. А публиковаться начал в областной газете «Заря молодёжи», через которую прошло большое число выпускников нашего филфака. Он был строгим учителем?

– Он был частью замечательного творческого педагогического коллектива, который возглавляла народный учитель СССР Вера Александровна Александрова, мой классный руководитель. Она жива, и дай ей бог здоровья, она получила это звание на закате советской эпохи.

Что касается Ивана Васильевича, то он был авторитетом, я бы сказал, кумиром, особенно мальчишек – как учитель-мужчина, только что окончивший Балашовский пединститут и отслуживший армию. Скрупулёзной буквоедческой методики у него не было, ментором он не был, он воздействовал на нас своей творческой личностью, необычными суждениями о литературных произведениях и их героях, к тому же он вёл уроки литературы у нас в старших классах и был более свободен в общении со старшеклассниками. У него была большая, хорошо подобранная библиотека отечественной и зарубежной классики, и некоторые авторы, выходившие за школьную программу, были для меня открытием, как и их книги. И ещё – хорошая фонотека театральной классики в конгениальном исполнении МХАТовцев, и такие вещи, как «Горе от ума», я помню на слух до сих пор, дословно.

– В чьи надёжные руки вы попали уже саратовским студентом? Кто именно выводил вас на широкую литературоведческую дорогу?

– Это блестящий зарубежник профессор Евсей Менделевич Мандель, прекрасный знаток мировой литературы и прекрасный лектор. Он не читал лекцию, он увлекательно рассказывал о литературных героях так, что мы видели и воспринимали их как живых людей, при том, что они были плодом литературного творчества. Русский XIX век – Толстой, Достоевский и особенно Чехов – был воспринят сквозь призму Евгении Ивановны Куликовой. Из русистов нас покорили Эмилия Петровна Кадькалова (лексика русского языка) и Юрий Григорьевич Кадькалов (историческая грамматика, история русского языка). Космический синтаксис Василия Семёновича Юрченко вывел в нашем представлении этот раздел русистики на совершенно иной уровень.

Не могу не сказать слова благодарности за поддержку кафедре литературы XX века Саратовского университета. Так она называлась прежде, в мои аспирантские и докторантские годы, и конкретно – профессору кафедры Людмиле Ефимовне Герасимовой, моему руководителю при написании кандидатской диссертации, а также моему научному консультанту при написании докторской профессору Александру Ивановичу Ванюкову.

– Вы стояли у истоков создания Государственного музея Константина Федина, были заместителем директора по научной работе. Накопленный исследовательский опыт вылился в тему кандидатской диссертации, посвящённой творчеству нашего знаменитого земляка. Какими бы крупными мазками вы описали его портрет на фоне эпохи?

– Да, я был в числе тех, кто 27 июня 1981 года открывал Государственный музей Константина Федина. Федин был и остаётся мастером в литературе, было в его личности нечто такое, что включало его в круг Горького, Зощенко, Каверина и других знаменитостей. Позднее он создал замечательную мемуарную книгу «Горький среди нас» – литературный памятник Горькому. О себе Федин говорил: «Нет, нет – не боец, но – упрямец!». В своём творчестве он всегда ориентировался на классическую литературную традицию, и в то же время у него был свой голос, свои темы, свой стиль и видение жизни и творчества.

Сегодня музей стал ведущим центром изучения не только творчества Константина Федина, но и всей русской литературы, благодаря ценному литературному архиву, переданному семьёй писателя саратовскому музею. Ныне он стал своеобразным Домом русской литературы, и это делает честь Саратову. С благодарностью вспоминаю общение с дочерью писателя Ниной Константиновной Фединой, передавшей архив Саратову, встречи с ней в Лаврушинском переулке и на даче в Переделкине.

– Как в вашем научном портфолио оказался Борис Пильняк? Писатель-нонконформист, пострадавший в годы репрессий, у саратовской бабушки которого, по его собственным словам, «на верёвочке был привязан чёрт»! Из каких размышлений, откровений выросла докторская диссертация?

– Борис Пильняк был из того же поколения и той же плеяды писателей, что и Константин Федин. Пильняк был полной противоположностью осторожному в выражении своей общественно-политической позиции Федину. Он был яркой фигурой, эпатажной, его сопровождали общественно-политические скандалы один за другим.

Ему точно было не сносить головы. Взять хотя бы историю с «Повестью непогашенной луны», в которой он глубоко вскрыл механизм революционного насилия, вмешательства человека в ход истории, что грозило в перспективе глобальной катастрофой космического масштаба. Аналогичная идеологическая позиция была, как известно, прямо сформулирована М. Булгаковым в его письме к Сталину: «Я против революции, я за любезную моему сердцу эволюцию». Если Федин ориентировался на классическую русскую литературу, то Пильняк был другим – и по линии поведения, и по литературному стилю. Он был писателем с двойным, тройным кодом прочтения. Мне очень интересно распутывать, устанавливать взаимосвязь различных мотивов, метафор, скрытых реминисценций, составляющих ткань повествования романов и повестей Пильняка.

– Ваши основные научные публикации связаны с творчеством Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Шмелёва, Платонова, Булгакова и других авторов. Отдельно следует отметить монографию 2023 года «Нравственные искания и стилевое многообразие русской прозы ХХ века». В какой мере их творчество отражает дыхание непростой исторической эпохи, что нового удалось открыть в их судьбах?

– Всех названных вами писателей, и Пильняка тоже, объединяет их драматическая, трагическая судьба в условиях деспотического государства. Метафорически эту судьбу выразил Осип Мандельштам в своём зашифрованном стихотворении о щегле:

Куда как страшно нам с тобой,

Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,

Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,

Заесть ореховым пирогом…

Да, видно, нельзя никак.

Мандельштам противопоставляет щегла с его взволнованным, сбивающимся, непредсказуемым и свободным пением – скворцу, который умеет хорошо подражать, петь с чужого голоса. Лирический герой Мандельштама, конечно, осознаёт, что очень выгодно быть «скворцом» и получать соответствующие блага, но он по-другому устроен: талант не позволяет, петь по заказу он не способен и «просвистать» жизнь не готов. Лирический герой Мандельштама отказывается от заманчивого предложения с сожалением, но бескомпромиссно, принимая свою судьбу, какой бы трагической она ни была.

Все названные творцы «параллельной» для 1920-30-х годов литературы были со своим голосом, были эстетически другими и уже потому изгоями в современном им государстве, а модернистская, зашифрованная и непонятная проза, необычная образность и язык Пильняка вызывали опасения, отчуждение и даже карались.

– Сегодня диапазон ваших научных интересов очень широк: от исследования творческих судеб советских писателей до проблем в области логопедии. Как эти направления сочетаются в ваших исследованиях, чем помогают друг другу?

– Как литературовед я не ставил целью исследование творческих судеб писателей – это была вторичная и производная задача. Как у Иосифа Бродского, который утверждал, что его интересуют детали, большие же идеи могут сами о себе позаботиться. И меня интересовали в произведении именно детали: язык и стиль, языковая деталь, интертекстовые переклички, прецедентные образы, метафоры в их проекции на общее идейно-художественное содержание произведения.

Филология – это любовь к слову, логопедия же имеет дело со словом с педагогической точки зрения, она воспитывает языковую способность, чувство слова. Но на каком материале? Вопрос риторический.

Давно ушли в прошлое романтические времена, когда смысл работы логопеда видели только в постановке звука «р». Необходимо сформировать на уровне центральной нервной системы представления о правильной речи, чтобы реализовать их уже на уровне периферического речевого аппарата и артикуляции. И не только у детей, но и у будущих специалистов по коррекции и развитию речи – у логопедов тоже. Мы на кафедре адаптировали курс русской литературы для «речевиков», у нас в центре внимания – язык литературного произведения с его фонетикой, лексикой, синтаксисом, наша цель – помочь студентам лишний раз почувствовать семантику, вкус и роль слова в художественном тексте и, как следствие, в речи, в различных речевых жанрах.

Важно, чтобы логопеды не механически формировали правильную артикуляцию звуков (хотя ремесло в этом деле никто не отменял), а видели конечную и высшую цель работы по коррекции и развитию речи – правильную, грамотную, красивую речь. Один из основоположников отечественной логопедии Михаил Ефимович Хватцев ещё в 1930 годы призывал понимать логопедию как «первую ступень культуры речи». Эрудированный, грамотный логопед будет всегда востребован и успешен.

– В научном сообществе признаётся существование «саратовской логопедической школы». Кто и когда формировал её идеи и принципы, удаётся ли сохранять и развивать их сегодня?

– Основные направления коррекционно-логопедической и научно-исследовательской работы были определены Валерией Ивановной Балаевой в 1960-90-е годы и позднее Константином Фёдоровичем Седовым. Это изучение и коррекция системных нарушений речи и психолингвистические основы механизмов речи и речевого онтогенеза и дизонтогенеза. Профессор Константин Фёдорович Седов, лингвист, психолингвист, стал основателем и первым заведующим нашей кафедрой. Учитывая труды предшественников, работы самого Константина Фёдоровича, кафедра была просто обязана получить своё имя – кафедры логопедии и психолингвистики, кстати, единственной в стране с таким названием.

Центральной темой исследований кафедры в настоящее время является многофакторная диагностика, изучение, коррекция, предупреждение нарушений речи и коммуникации. Коммуникация и её формирование стали ныне предметом активного изучения и важным направлением логопедической работы. Гораздо легче поставить звуки, чем сформировать связную речь и навыки коммуникации, позволяющие чувствовать себя в социуме комфортно.

Визитной карточкой сегодняшней кафедры являются периодический сборник «Актуальные проблемы логопедии», который издаётся с 2013 года, и научные сборники по итогам международных и всероссийских логопедических конференций, инициатором которых стала кафедра. В них публикуются статьи преподавателей кафедры, учёных из разных вузов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, логопедов-практиков, магистрантов.

– Ваши коллеги отмечают, что в работе со студентами – будущими учителями-логопедами – вы всегда опираетесь на высокое художественное слово, на примеры из классических произведений. Каким должен быть, по-вашему, специалист-логопед нового типа – учитывая, что сегодня и не все взрослые умеют говорить правильно?

– Логопедия – многосоставная и многоаспектная наука и профессия. Логопеды в процессе своего профессионального становления изучают и клинические дисциплины, и психолого-педагогические, и лингвистические, психолингвистические и т.д. Современная логопедия принципиально отличается от той, какой она была на начальном этапе своего становления, в первой половине XX века. По свидетельствам современников, в Саратове в середине 1950-х годов было всего четыре логопеда, и это были медсестры, действовавшие шпателем.

Сейчас логопеды работают и с детьми с нормальным интеллектом, слухом, зрением; и с детьми с ограниченными возможностями здоровья; и со взрослыми пациентами, утратившими речь вследствие черепно-мозговой травмы или острого нарушения мозгового кровообращения. Кстати, во всех больницах города, в том числе областной детской и областной клинической, работают наши выпускники.

Современный логопед – это разносторонне подготовленный специалист, умеющий корректировать такие разные нарушения речи, как дислалия, дизартрия, нарушения голоса, алалия, афазия, темпо-ритмические нарушения речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, нарушения письма и чтения – дислексия и дисграфия, расстройства аутистического спектра и так далее.

И при этом он обязан безупречно владеть языковой нормой и иметь представление о различных стилях и жанрах речи, поскольку приходится иметь дело с детьми из самых разных социальных слоёв и социально-языковой спецификой.

– Какие актуальные задачи сегодня вы ставите перед коллегами как заведующий кафедрой логопедии и психолингвистики нашего Пединститута?

– Должен сказать, что кафедра за эти годы стала заметной не только в университете, но и на логопедической карте страны. Год назад нам даже поступило предложение выступить на научной конференции в Москве с докладом о логопедической научной школе СГУ, где были также представлены научные логопедические школы Московского педуниверситета, Российского педуниверситета имени А.И. Герцена и Института коррекционной педагогики.

В последнее время преподаватели кафедры активно публикуются в престижных профильных изданиях, выступают на конференциях в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня мы живём в большой интернет-деревне (в хорошем смысле), имеем возможность получить опыт других и использовать его в своей работе, своих исследованиях.

Одна из наших приоритетных задач – подготовка профессиональных кадров. Год назад ректор СГУ Алексей Николаевич Чумаченко вручал награду золотой медалистке VI сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» магистранту, ассистенту кафедры логопедии и психолингвистики Ирине Никитиной. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве, на площадке «Цифрового делового пространства». В настоящее время Ирина поступила в аспирантуру на кафедру логопедии Московского педуниверситета, это очень высокая профессиональная планка. Другая наша юная преподавательница – в аспирантуре СГУ, работает над очень значимой и дорогой для нас темой «Константин Фёдорович Седов как языковая личность. Речевой портрет учёного».

Наши научные исследования, как правило, носят прикладной характер, и они разноаспектны: известно, что на нарушения речи влияют факторы и генетически-биологические, и социальные, и педагогические, лингвистические и собственно логопедические.

– Вместе со своей супругой, профессором-языковедом Ольгой Юрьевной Крючковой, вы представляете уже третье поколение семейной преподавательской династии Кадькаловых-Крючковых. А кто в династии представляет новое поколение педагогов?

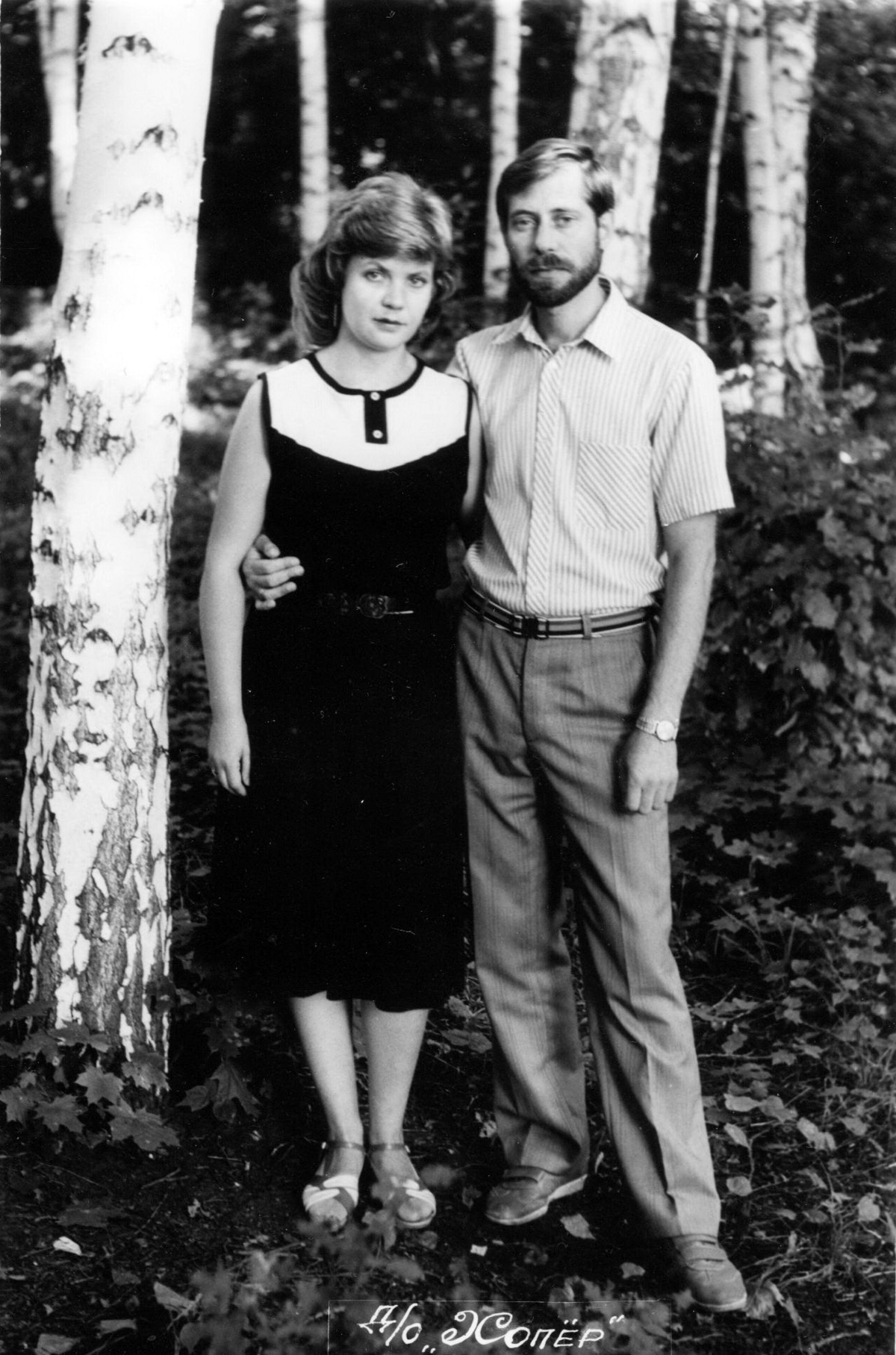

– С Ольгой Юрьевной совершенно случайная встреча, решившая всё раз и навсегда, состоялась ровно пятьдесят лет назад, когда мы были студентами филологического факультета педагогического института. В общем, всё как в типовой биографии моего поколения: родился, окончил школу, потом вуз, отслужил в армии, женился, пошли дети.

И вот теперь – о детях, которыми мы с Ольгой Юрьевной гордимся, как и всякие родители, конечно. Дочь Надя окончила французскую школу в Саратове, с отличием – филфак СГУ, затем университет Блеза Паскаля во Франции, защитила кандидатскую и вскоре докторскую по теории языка (консультантом был Валентин Евсеевич Гольдин), работала в вузах Саратова, Владивостока, Астаны в Казахстане, ныне – в Москве. Сын Алексей окончил ту же французскую школу, затем университетский истфак, защитил в 2006 году диссертацию под руководством Игоря Рудольфовича Плеве, работал в юридической академии, затем главным редактором издательства, а ныне – в научно-производственном объединении «Алмаз» руководителем группы аналитики и маркетинга.

– Ваши студенты в рейтинговых отзывах о своём преподавателе используют эпитеты «замечательный», «отличный», «потрясающий», находят вас «отзывчивым и нестрогим». Вы считаете это своим недостатком или преимуществом?

– Студентам надо помогать, любить их, для меня они как дети, если уже не внуки. Ловлю себя на мысли, что я, как медведь Балу у Киплинга в «Маугли»: они в начале своего пути, а я уже просматриваю их дальнейший путь в соответствии с характерами, способностями, как бы вижу их через года, в перспективе. Интересно, кем они будут?

Строгим я почти не бываю, если, конечно, студент не пренебрегает своими обязанностями и не пытается ловчить. На своих лекциях стремлюсь к тому, чтобы меня не просто слушали, а услышали, тем более что лекции гуманитарные, предполагающие эмоциональный компонент. Думаю, что студентов в преподавателе привлекает не только профессионализм, но и широкая эрудиция, богатство и неожиданность ассоциаций. Нынешние молодые люди иногда поражают и меня своим знанием жизни, опытом, даже мудростью, а уж знанием информационно-коммуникационных средств – тем более, это совсем другое поколение.

Входя первый раз в аудиторию к первокурсникам, всегда мысленно вспоминаю Пушкина: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!». И стараюсь передать им знания, опыт, видение жизни. Ведь запоминают обычно не предметы, запоминают учителей, а через них предметы. Стремлюсь к этому!

Подготовила Тамара Корнева, фото Дмитрия Ковшова и из личного архива героя

Дата публикации: 05.05.2025