Учёные Саратовского университета совместно с медиками выяснили, что даже в условиях гипоксии – нехватки кислорода, возникающей при апноэ сна, – мозг не остаётся пассивным: он пытается перестроить собственные связи, чтобы компенсировать дефицит. Этот процесс исследователи описывают как форму «самоорганизации» нейронных сетей.

Апноэ сна – это состояние, при котором человек во сне периодически перестаёт дышать. При обструктивном апноэ сна из-за расслабления мышц гортани дыхательные пути перекрываются, и мозг вынужден просыпаться на доли секунды, чтобы восстановить дыхание. Так может происходить десятки и даже сотни раз за ночь. В результате – хроническая усталость, ухудшение памяти, снижение концентрации и повышенный риск инсульта.

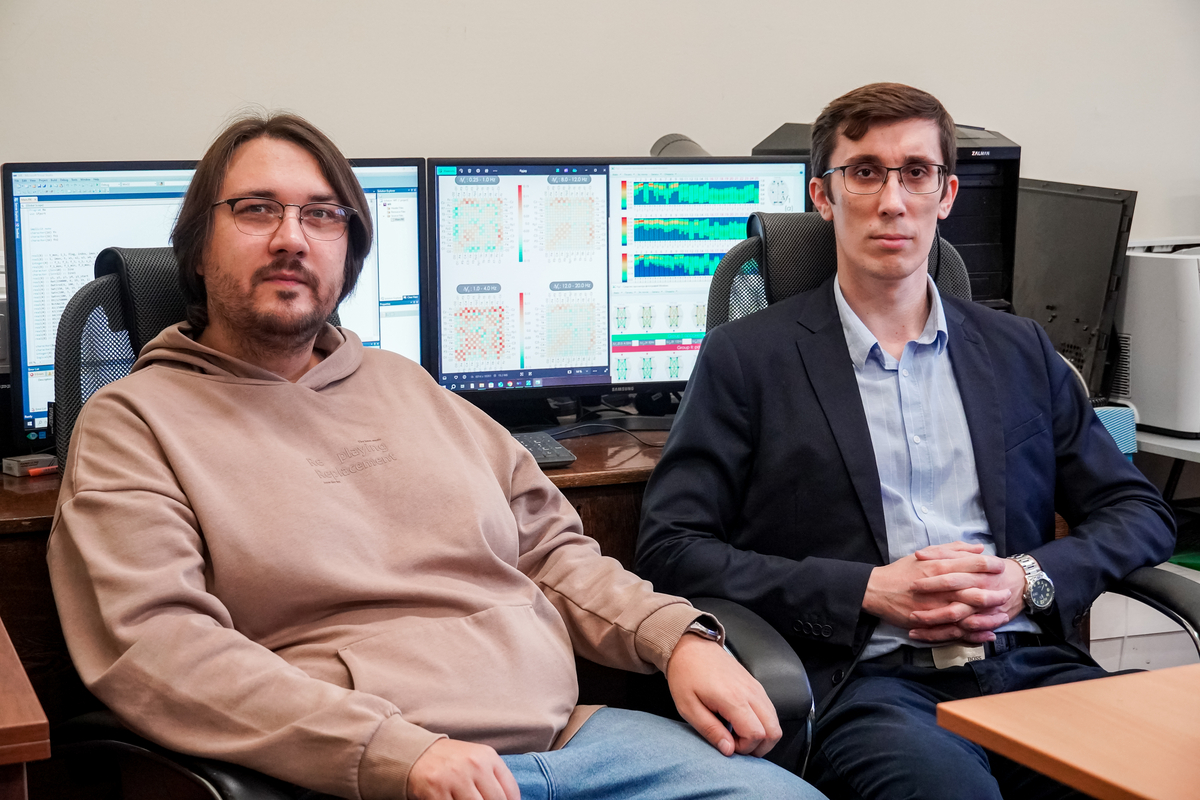

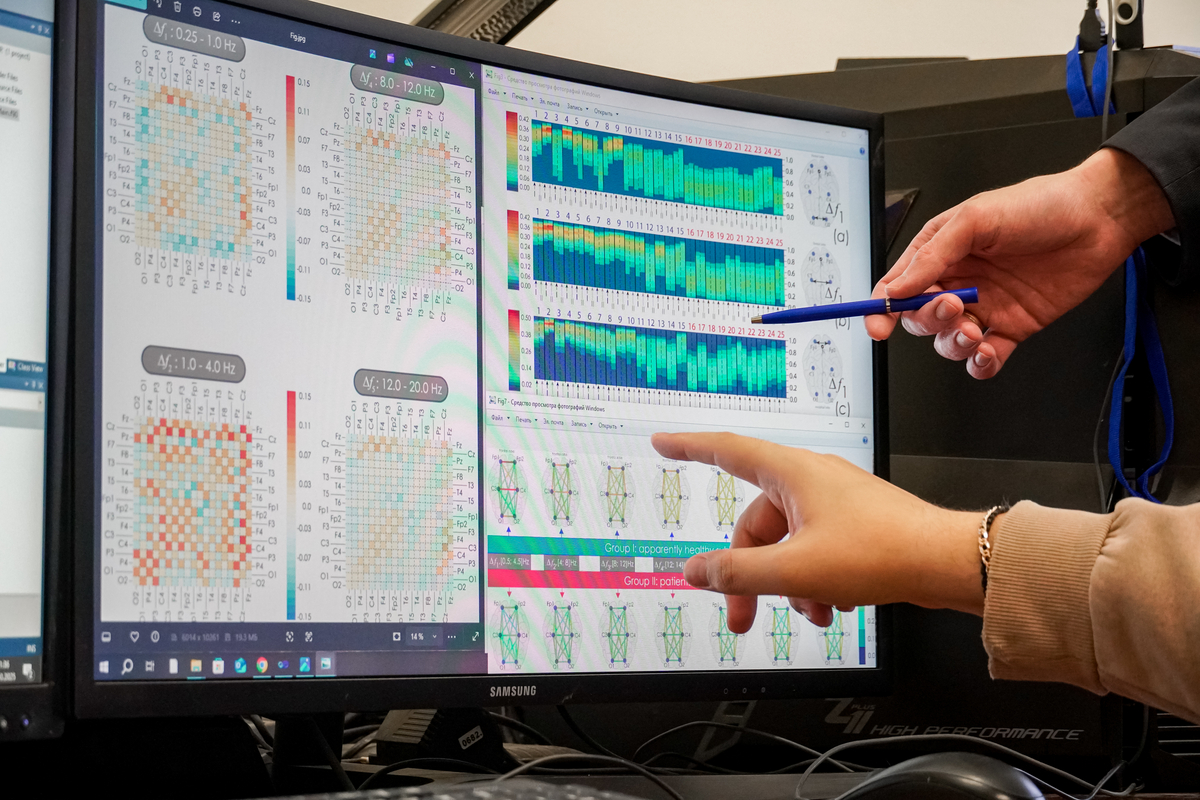

Учёные решили заглянуть внутрь этого процесса. Они использовали электроэнцефалограмму – запись электрической активности мозга – и применили к ней инструменты из нелинейной физики и теории графов. В частности, метод вейвлет-бикогерентности, который позволяет увидеть, насколько синхронно работают разные зоны мозга, словно города, соединённые линиями электросетей.

Оказалось, что главные различия между здоровыми людьми и пациентами с апноэ проявляются именно в фазе быстрого сна (REM) – той, когда мы видим сны и мозг работает почти так же активно, как наяву. В этот момент организм наиболее уязвим: мышцы полностью расслаблены, и дыхание чаще всего прерывается.

Самые заметные изменения обнаружились в затылочной доле, где располагается зрительная кора. Согласно висцеральной теории сна, именно она во сне «переключается» с обработки изображений на сигналы от внутренних органов: сердца, лёгких, кишечника. Зрительная кора реагирует на остановку дыхания как на внутреннюю тревогу и перестраивает свою работу, чтобы справиться с гипоксией.

Интересно, что перестройка происходит не хаотично, а по законам самоорганизации – принципа, описанного физиком Германом Хакеном. Мозг как будто ищет обходные пути: одни связи «ломаются», но на их месте появляются новые.